毎日のお弁当作りは主婦にとって大切な仕事。しかし、夏場は食中毒の心配から、おかず選びに頭を悩ませている人も多いのではないでしょうか。

そこでおすすめなのが、いま話題のにぎらないおにぎり「おにぎらず」。直接、手に触れずに作れるため、食中毒のリスクを軽減できます。また、いろいろなおかずを具にできるのも魅力です。

今回は、おにぎりの具の定番「紅鮭」を使った、二色の切り口が美しいおにぎらずのレシピをご紹介。酢飯にすることで細菌の繁殖を防げますよ。

紅鮭と炒り玉子の二色おにぎらずの作り方

材料(1人分)

- ・ごはん 茶碗2膳分

- ・酢 大さじ1

- ・砂糖 大さじ1

- ・塩 ひとつまみ

- ・焼きのり 2枚

- ・紅鮭 1切れ

- ・卵 1個

- ・大葉 2枚

作り方

- 1.紅鮭をグリルやフライパンでこんがり焼く。

- 2.紅鮭の骨と皮を取り除き、身をほぐす。

- 3.卵をボウルに割り入れ溶きほぐす。サラダ油大さじ1(分量外)を熱したフライパンに流し入れ、炒り玉子を作る。

- 4.炊きたてのごはんに酢、砂糖、塩を加え、しゃもじで切るように混ぜる。

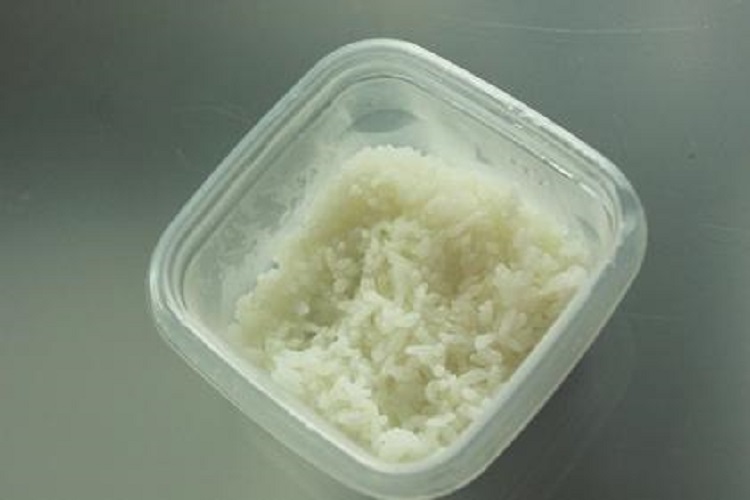

- 5.縦145mm×横145mmのスクエア型の保存容器にの酢飯を茶碗1/2分入れる。

- 6.皿の上に焼きのりを敷き、5を写真のようにのせる。

- 7.その上からほぐした鮭をのせる。

- 8.大葉、炒り玉子の順にのせる。

- 9. 5の方法で酢飯を再び容器に詰め、写真のようにのせる。

- 10. 9を焼きのりで包み、2~3分置く。

- 11.半分に切ってでき上がり。

今回の料理のポイント

とっても簡単なおにぎらずですが、ポイントはごはんの分量にあります。上下のごはんを均一にのせることで切り口が左右対称になり、美しくなりますよ。

しゃもじでごはんをのせたり、ごはんを計ったりなどしてみたのですが、どうしてもご飯の量にばらつきが出てしまいます。

試行錯誤の末、見つけたのが縦145mm×横145mmのスクエア型の保存容器です。焼きのりに対して斜め対角線上にご飯を置くと包みやすくなりますよ。

上にのせるご飯も、この容器を使うことで、具とごはんがまとまりやすくなります。スーパーのラップコーナーに、3個セットになって売られていることもあるので、ぜひ試してみてくださいね。

おにぎらずの具は、目玉焼きやエビフライ、唐揚げなど、お弁当のおかずになるものでOK。おにぎらずひとつでコンパクトなお弁当になるのもうれしいですね。

ただし、汁気が多いものはごはんがぐちゃぐちゃになってしまうことがあるので避けましょう。

夏場のお弁当には危険がいっぱい!食中毒予防におにぎらず

朝に作って昼に食べるお弁当。愛情がたくさん詰まった手作りですが、夏場のお弁当箱は、いつも以上に衛生面での注意が必要です。

お弁当による食中毒の主な原因は、細菌の繁殖。35℃前後が一番繁殖しやすく、その状態で放置すると、食中毒が生じるほどの細菌が繁殖します。

なかでも厄介なのが皮膚や腸内の常在菌である「黄色ブドウ球菌」。知らず知らずのうちにお弁当に入り込んでしまう可能性が高く、条件がそろうとあっという間に繁殖してしまいます。

黄色ブドウ球菌の侵入を防ぐには、素手で食べ物を触らないことが一番の予防策です。手でにぎらない「おにぎらず」は、衛生面から見ても安全なお弁当といえますね。

おにぎらずをお弁当箱に詰めたり、ラップに包んだりするときは、完全に冷めるのを待ちましょう。熱を持った状態で密閉すると湿度が高くなり、細菌の温床になってしまう危険性が。保冷パックや保冷バッグなどを利用し、温度の上昇を防ぐことも効果的です。

殺菌・抗菌作用のあるおかずで安全なお弁当づくりを

食中毒対策には、使用するおかず選びも重要です。おにぎらずの具にかぎらず、お弁当のおかずは完全に火が通ったものを使いましょう。

殺菌効果があるクエン酸を含んだ酢やレモンを調味料に加えるのもおすすめです。梅干しをおにぎらずの具にする場合は、チューブ状の練り梅や、梅干しの身を包丁で叩いてペースト状にしてから使うと切り口が美しくなりますよ。

ぜひ、お好みの具でいろいろなおにぎらずを作ってみてくださいね。